乡村振兴

-

江西龙南:景村融合走好高质量乡村振兴发展路

旗袍主题的花漾年华民宿,温情主题的栖一树民宿,客家主题的逗一晚民宿……日前,记者走进江西省龙南市里仁镇正桂村,发现这里有着10家风格迥异的民宿,每家民宿都有着自己的特色。近年来,龙南市里仁镇坚持将村庄...

-

江西大余:红色名村展新颜 遍地种满“振兴花”

江西省赣州市大余县南安镇梅山村是红色底蕴深厚的革命老区,同时也是江西第一批省级红色名村。随着春节临近,这个红色村落也开始热闹起来了,当地举办“赏梅·迎春”系列主题活动,吸引众多游客前来赏梅花、购年货、...

-

江西遂川:创新种养模式 经济收益倍增

2023年1月18日,天气晴好,江西省吉安市级乡村振兴示范村——遂川县雩田镇东皋村,双发农牧业发展有限公司老总马文平穿着蓝色工装,正从羊圈走出来,兔年春节,他和妻子放弃回黑龙江过年,陪伴着心爱的山羊,青翠的...

-

江西瑞金:没有围墙的红色博物馆

从“模范武阳”到“红井圣地”,从“大柏地战斗”到“长征第一山”……隆冬时节,记者走马红色资源星罗棋布的江西瑞金,仿佛走进一座没有围墙的红色博物馆。 近年来,江西省瑞金市以红色名村建设为抓手,深挖红色资源、...

-

江西德安:探索打造“新时代文明实践+名人文化+乡村...

为破解新时代文明实践所(站)功能单一、条块分割现状,江西省九江市德安县把握省级重点文化体制改革基层观测点契机,以文塑旅、以文促产、以文优治,打造“新时代文明实践+名人文化+乡村旅游”新模式,实现文化赋...

-

江西赣州蓉江新区:草莓红日子火 农户喜获幸福果

近日,在江西赣州蓉江新区潭东草莓基地内,奶油草莓香气扑鼻,前来采摘的游客纷至沓来,孩子拽着家长的手,迫不及待地钻进温室大棚里,寻找鲜嫩可口的草莓。 46岁的曾凡龙和家人一起打理这片草莓基地,他主要...

-

江西丰城:挂面飘香满泉港 文化富民助振兴

近日,江西宜春丰城市泉港镇首届挂面文化节在西岸村顺利开幕。该镇12支参赛队伍欢聚一堂,切磋手工挂面制作技艺。 现场人头攒动,热闹非凡,不少观众慕名而来。伴随着群众的欢呼声,主持人向大家详细介绍了做...

-

江西大余:科技助农正当时 乡村振兴添动力

高新技术赋能现代农业,特色产业带动乡村振兴。近年来,江西省赣州市大余县在江西农业大学的科技力量帮扶下,持续推动“科技+农业”发展,做大做强特色农业产业,进一步促进乡村产业振兴。 “今年木耳的品质跟去...

-

江西德安:菌菇产业喜分红 村民增收迎新年

近日,在江西省九江市德安县爱民乡南山村村部,2022年菌菇分红大会正在火热进行中。村干部周凤龙认真的核对着分红名单,村民们则围坐在会议室,唠着家长里短,排队领取自己的工资,脸上洋溢着幸福的笑容。 “我...

-

江西峡江:小香菇撑起“致富伞”

近年来,江西省吉安市峡江县桐林乡依托当地生态资源优势,发展生态香菇种植,不仅拓宽了村民增收致富渠道,还把小香菇做成了助推乡村振兴的大产业。 桐林乡发挥党总支引导、党员带头、能人带动作用,通过“党支...

-

江西樟树:钱“存”入沃土 基地储农资

俗话说:“吃罢腊八饭,就把年货办”。眼下在江西省广大农村,很多返乡创业的“新农人”正忙着购买肥料、农药、种苗等农资,把钱“存”入沃土,让土生金,鼓起钱袋子,过上好日子。 走进江西省宜春市樟树市店下镇枫...

江西赣州:三个村庄的红色动能

发布时间:2022/07/07 旅游 浏览:166

在江西瑞金沙洲坝村,60多岁的杨小春常常从城区骑20多分钟电动车来到红井景区,当志愿讲解员。

沙洲坝村东北角,红军为百姓挖的红井,水色清澈如许。面对参观的游客,杨小春在一旁讲起“吃水不忘挖井人”的故事。不远处的树荫下,村民大姐唱起回忆红军的客家山歌,围坐休息的游客和村民拍手应和。

“我家从前就在红井旁,我是吃着红井水长大的。”杨小春说,村民们都积极参与志愿讲解团和乡风文艺队,希望用自己的声音,将红色故事一代一代传下去。

家家户户的红色记忆,映照初心,塑造出沙洲坝村多姿多彩的生活。

在红井步行街上经营店铺,在旅游文化节上大展才艺,为村里特色产业直播带货……近几年,村民的就业创业渠道大大拓宽,带动生活更加富足。2021年,沙洲坝村村集体经济经营性收入达到57万元。

杨小春说:“我们跟着党走,就有信心把村子建设得更好。”

守初心,创新业,革命老区的村庄里红色动能涌动。

江西会昌贡江河段白鹅峡旁,深林竹海碧色接天。循蜿蜒山路驱车追寻,来到梓坑村。

在村中的广场上,学生们这些天正编排红色主题的文艺演出。沿村徐行,一路可见研学基地、特色产业、职业学院,街道修整一新,师生游客往来热闹。

会昌县白鹅乡党委组织委员王兆吉介绍,梓坑村激活丰厚的红色资源,山窝里迸发新的光彩。

“现在村里人多了,我们搞餐饮的一天到晚忙不过来。”开餐馆的红军后代李雄发一边招呼客人一边看手机上的外卖需求信息。

80多年前,这里山高林密、地势险要、易守难攻,百姓拥护红军、支持革命……留守苏区的部分中央机关陆续迁到梓坑村。红军为百姓清理老井、军民配合与敌人周旋,留下共产党为群众办实事、军民鱼水一家亲的故事。

红色血脉永续,村庄日新月异。“村民办起了餐馆民宿,开起了网约车,当上了外卖闪送员,也当上了红色讲解员。”李雄发说,“山还是那座山,振兴咱乡村,身上的红色精神永不变!”

“踏遍青山人未老,风景这边独好”,1934年,毛泽东同志在会昌写下《清平乐·会昌》的壮丽诗篇。会昌山下,文武坝村正解锁乡村振兴的“密码”,用好红色资源,续写新时代华章。

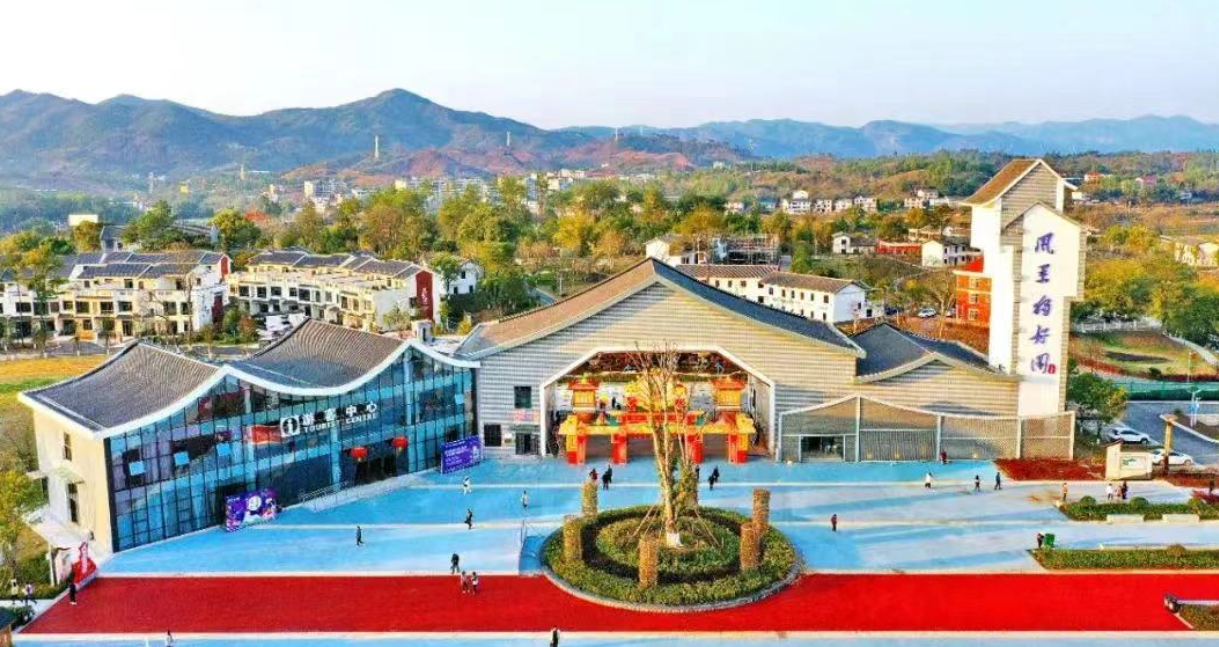

虚拟主持人亮相,介绍园区概况;空间沉浸式全息影像让人仿佛置身红色岁月;旧址房檐下播放的沙画短片讲述着历史……文武坝村的“风景独好园”中,一座座古朴小楼装点上科技元素,游客们身临其境感受着经年历史的波澜壮阔。

“我们正在建设历史文化名村。与时代接轨,挖掘和保护红色资源不仅要‘回头看’,更要‘往前看’‘往外看’。”文武坝村村支书刘世富介绍,“风景独好园”结合了年轻人喜欢的潮流元素,借鉴了历史文化名城保护的成功案例,引进了经验丰富的专业队伍。游览高峰时,园区一天的客流量能达到两三万人次。

树木掩映中,园区内丛丛花草生机盎然,一位村民正在管护花卉。他告诉记者,自己原本是贫困户,经过培训,被安排在这当花卉修复员。“我做这份工作,既能赚钱养家,还能让村里变得更美!”

“红军在文武坝村留下的,不仅是一座座完好保存着红色印记的旧址,还有锐意突破、不断革新的勇气。”刘世富说,“我们将继续用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源,奋勇前行。”